えたひにん(穢多・非人)と聞くと、歴史の授業などで聞いたことはあるけれど、詳しい意味などは知らない方もいるのではないでしょうか。

人権問題が大きくクローズアップされている現在、意外に気にされていないのがかつて日本国内に存在していた身分制度です。

現在では使われておらず、時代と共に闇に消えていった穢多・非人の制度。

江戸時代における被差別民の名称で、国内でも近年まで差別的な思考が存在していたことを示しています。

それを示すものは苗字として、現在にもその痕跡は残っており、かつて「えたひにん」と呼ばれた部落出身の見分け方なども存在しています。

かつての日本で一般的だった「えたひにん」という身分制度を紐解きながら、「えたひにん」と呼ばれていた人に対する扱いや差別、見分け方などについて詳しく見ていきましょう。

目次

【差別用語】「えたひにん」とは江戸時代の身分制度?身分の低い者を示す?

えたひにん(穢多・非人)がどういった歴史をたどったか知るためには、江戸時代までさかのぼる必要があります。

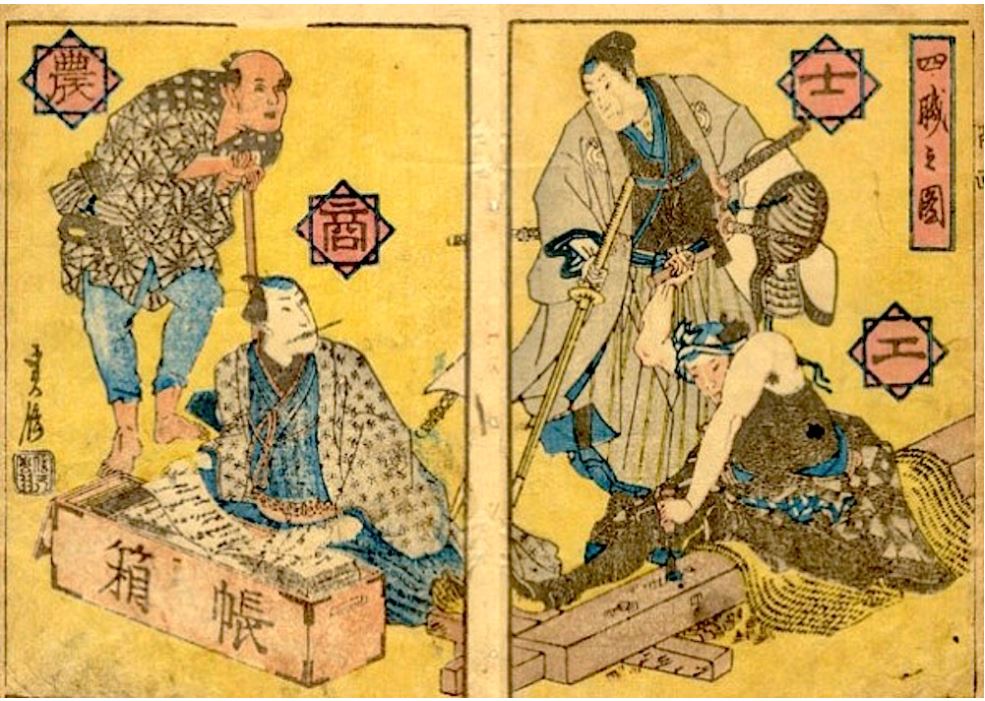

江戸時代には一般的に士農工商という身分制度が存在していたことは有名です。

この制度では、武士、農民、職人、商人の順に位が高いとされており、世襲制の家が多かったため、生まれながらにして自分の身分が決まっていました。

しかし、犯罪を犯したり家業が殺生をする仕事であったりした人々は、士農工商よりも下に位置付けられる被差別階層に属し、その中には「えたひにん」と呼ばれる人々も存在したのです。

「えたひにん」は江戸時代の差別用語で身分の低い者を指していた!

「えたひにん」とは、江戸時代に身分制度の最下層に位置付けられ、厳しい差別や制限を受けながら生活をした人々に対する名称です。

その見た目や服装などは一般庶民と見分けがつかなかった、ともいわれ見分けるために仕事や場所にちなんだ苗字を与えられていました。

穢多という身分と非人という二つの身分を合わせて「えたひにん」と呼ばれています。

また、地域の部落差別という言葉の部落を示すこともあるようです。

「えた」とは

えた(穢多)とは江戸時代に身分制度の最下層に位置付けられ、死牛馬の処理やその皮を使った製品をつくること、藁細工などを生業とすることを強いられた人々に名付けられた名称です。

えたとは、穢れが多いという意味合いで、漢字で穢多と書きます。

大和民族は、古来から穢れることを非常に嫌う民族です。

死牛馬の処理などは、穢れが多い仕事とみなされ、それをする人々はえたに位置付けられ、人々から嫌われることが多かったそうです。

また、彼らは罪人の逮捕、処刑などに雇われ生活する場所も強制的に定められていました。

この身分は基本的に固定されていて、他の身分からの移動はあまりありません。

つまり、えたの家庭に生まれたらその子供もえたとして、居住地や職業が決められていたと考えると、かなり過酷な身分だったことがわかります。

「ひにん」とは

ひにん(非人)と呼ばれた人々も江戸時代の身分制度の最下層に位置すると認識されていますが、えたと呼ばれる人々とは多くの違いがありました。

ひにんはえたと呼ばれる人々と違い、刑罰によって非人になるものもいました。

また、生活困窮などにより多くの地域で乞食浮浪して非人になるものもいたといいます。

しかし、ひにんになる前の身分に戻る制度「足洗い」の制度もあったそうです。

そのため、えたのように身分が固定されることはなく、一度ひにんの身分に転落してしまった場合でも、善行を行えば身分を回復できた事例もあったとされています。

えたの身分よりは救われる余地があったと思われますが、生活困窮が原因で被差別階層に落ちる可能性があったある江戸時代は、厳しい世の中であったことが察せられます。

えたひにん・部落に多く使われる苗字ランキング4選!

一般庶民と区別するために設けられた苗字ですが、「えたひにん」の苗字に多く使われていた漢字には、どういったものがあるのでしょうか。

「えたひにん」にまつわる事柄をもとに、えたひにんに多いと言われている苗字をいくつか紹介していきます!

※ここで紹介する漢字や苗字はあくまでも推測によるものであり、それらの漢字が苗字に含まれているからといって、「えたひにん」の家系と決めつけられるものではありません。

苗字④牛や馬などの動物の漢字

- 馬引

- 牛山

- 亀坂 など

先ほど述べた、「えたひにん」の人々の職業には、牛馬の獣皮剥ぎ、加工などがあったため、それらに由来して、動物の名称や体の部位の名称などが入れられることがありました。

動物で言えば馬や牛が代表的で、熊や猪を入れた苗字もあったようです。

職業に関係する漢字を苗字に入れることで、「えたひにん」と分かりやすくなります。

差別を受けやすくなりそうにも思われますが、穢多の人々は彼らの仕事を誇りに思っていたのかもしれません。

※国内ではよくある苗字であるため、該当の苗字=部落ということではありません

苗字③川や沖などの水に由来する漢字

- 海原

- 辻瀬

- 辻河

- 泉納

- 与浦 など

「えたひにん」の苗字には、川や河を使った苗字も目にする機会が多くあります。

明治初期に、身分制度を廃止する解放が出され、人々の平等が唱えられましたが、当時の人々の差別意識は中々拭えませんでした。

「えたひにん」だったことを知られると、差別を受けるなど生活に支障が出るため、苗字の読みはそのままに、漢字を『川』や『河』と変えて「えたひにん」であったことをわからなくして生活するようになったのです。

例えば、「皮田」を「川田」と変えたものが挙げられますが、「川田」という苗字の全ての人が「えたひにん」に該当するという訳ではありません。

逆に皮という字を使った「皮田」は、現在では全国的にも少数しか残っておらず、皮田は彼らの代表的な苗字であったことが推測されます。

※国内ではよくある苗字であるため、該当の苗字=部落ということではありません

苗字②田・杉・山の自然を表す漢字

- 松野

- 朝田

- 浅田

- 音野

- 谷畑

- 中野

- 岸田 など

「えたひにん」の苗字には、農作業などに関係する田、杉、山といった漢字も含まれていたようです。

これらの漢字は、日本人のかなり多くの苗字に使われているため、「えたひにん」の人々を見分けることは困難になります。

こうした漢字は、明治時代に苗字を作る際に農民や商人の家系の苗字にも使われたため、「えたひにん」の判断には適さないといえるでしょう。

※国内ではよくある苗字であるため、該当の苗字=部落ということではありません

苗字①東西南北の方角を表す漢字

- 小西

- 大西

- 北井

- 東妻

- 南

- 西岡

- 東本

- 北谷 など

「えたひにん」の苗字には、土地を示す苗字があり、「東西南北」のどれかの文字が入れられることがありました。

この苗字は主に、川で漁師として働いていた人に多かったとされます。

川は仕事をする上で大きな目印となるため、住んでいる場所が川のどの位置に当たるのかを、苗字に入れることで覚える人が多かったのではないかと考えられています。

※国内ではよくある苗字であるため、該当の苗字=部落ということではありません

えたひにんを苗字では判断できない理由3選!

「えたひにん」の苗字に多い漢字をいくつか紹介しましたが、その漢字が苗字に入っているからといって、その人の祖先が「えたひにん」であったと決めつけることはできません。

日本人の苗字には様々な、歴史が入り混じっているのです。

穢多と非人を苗字で判断できない理由を3つ紹介します。

判断できない理由①適当な漢字をあてがっていた

江戸時代では、武士や一部の豪農以外には正式な苗字がないのが当たり前で、農民以下の人々は下の名前を呼び合うだけでも困らなかったのだとか。

明治時代以降に、全ての国民が苗字を名乗ることができるようになり、戸籍を作成する際に自分の苗字に適当な漢字をあてがうこともよくありました。

そのため、厳密には苗字の漢字から「えたひにん」の一族出身であるかどうかを追跡することはかなり難しいと言われています。

判断できない理由②武家の可能性もある

「えたひにん」には職業柄、「革」の漢字が入る苗字が多いとされていますが、実は士族など名門の家系にも「革」は使われていました。

例えば、革嶋氏は苗字の漢字から一見「えたひにん」かと推測されますが、実際は現在の京都と大阪、奈良を結ぶ山城南部を統治していた「三十六人衆」の 一角を務めた武士を指し、第56代清和天皇を祖とする清和源氏の家系です。

このように、苗字の漢字を基に先祖が「えたひにん」であると判断したけれど、実は士族の家系だったという場合も考えられます。

こうした例もあるため、「えたひにん」に多く使われていた苗字の漢字が、そのまま被差別部落に限定した漢字とは言えないのです。

判断できない理由③苗字の漢字を変えている

現在では、祖父母と孫の世代で苗字が違うことはよくあります。

例えば祖父母が「皮口」でも、孫の世代は「川口」と漢字表記が変更されている場合があるのです。

出自が「えたひにん」ではないかと疑われたり、わかりやすかったりする場合、自分の何代か前の先祖が結婚や就職に影響があると考え、差別や不利益から逃れようと苗字の漢字を変更していたこともあり得ます。

よって、現在の苗字が先祖の苗字と同じであるとは言い切れないのです。

えたひにんの見分け方3選がヤバすぎる?職業や顔つきで分かる?

「えたひにん」の家系出身かどうかを苗字以外で見分ける方法はあるのでしょうか?

苗字以外にも、家計の特徴が現れやすい、職業や顔つきなどで「えたひにん」かどうかを見分けることができるともいわれているようです。

必ずしも見分けられるというわけではありませんが、参考までに一部紹介していきます。

「えたひにん」の職業には制限があった?

「えたひにん」と呼ばれていた人々は、地域で一般の農業や物つくりや商売などを行うことは許されていなかったようです。

また、当時の身分制度は就く業種なども決められていたため、「えたひにん」の場合、基本的にその子供も「えたひにん」と位置付けられ、同様に職業が制限されました。

自分の職業を勝手に決められ、一生その仕事をするしかないという「えたひにん」の人生は、かなり過酷であったと考えられます。

「えた」はどんな仕事をしていた?

商人より下の位の人々であった穢多の人々がする仕事にはどういったものがあったのでしょうか。

彼らは、離れた地域で農民が捨てたり病死したりした牛馬を回収し、その死骸を処理、その肉を食べて生活をしていたとされています。

その牛馬の獣皮剥ぎ、加工などを行い革製品を作ることが「穢多」と呼ばれる人々の仕事でした。

また、刑吏、捕吏(刑を執行するもの・刑務所の番)などの下級警察が行うような仕事や、草履を作って販売する仕事もえたの人々がやらされていたそうです。

死牛馬の処理や刑吏、捕吏といった職業は、衛生的に悪かったり、危険だったりして人々がやりたがらないような仕事であることがわかります。

「ひにん」はどんな仕事をしていた?

では、非人と呼ばれる人々はどの様な仕事をしていたのでしょうか?

ひにんの人々は、溜御用や牢屋敷への詰番、囚人の送迎や罪人の仕置きなどといった仕事を行いました。

溜御用とは宿のない者のための病監や収容所の管理のことを指します。

ひにんの人々には、主に囚人や罪人とかかわりのある仕事が任されたと考えられます。

牢屋にいるとはいえ、凶悪な犯罪者と接しなければいけないわけですから、相当な精神力や武力が必要であったことには違いないでしょう。

「非人」と呼ばれていた人々は、もといた身分に戻る制度「足洗い」の制度のためにこのような仕事にも精を出していました。

ひにんは現代のホームレスに似ており、ホームレスの人々は現代では守られる対象であることを考えると、牢屋や収容所で働かせるという江戸時代の意識が、いかに辛辣なものだったかがわかります。

見分け方①肉・皮産業に就いている人が多い

えたの身分に流動性はなく、えたの家庭に生まれた場合、子供もえたに位置付けられました。

そのため、えたに与えられた動物の皮の加工や解体などの処理に関係する仕事は、世襲制であることが多く、現在まで受け継がれているのではないかという意見もあります。

しかし、明治時代に行われた『解放令』により、彼らの職業に制限はなくなり、好きな仕事に従事することが出来るようになりました。

もちろん、望んでこの道に入る人もいますので、かつてはえたが行っていた職に就いている人が、「えたひにん」の家系の出自であるとは断言できません。

見分け方②奇形児が多い

「えたひにん」の人々は、自由に恋愛や結婚をすることもできず、彼らよりも身分が高い人々と結婚することはもちろんできませんでした。

そのため必然的に「えたひにん」同士での結婚、特に近親婚が多くなりました。

遺伝学的にも、兄妹のように血筋の近いもの同士で子供を作ると、奇形児が生まれやすいと言われています。

そのせいで、奇形児が増えたと言われ、奇形児を生む=「えたひにん」の家系と判断されることも多かったのです。

ですが、近親婚は禁止され、身分に限らず自由に結婚が出来るようになったので、現在では先祖の身分に影響して奇形児が生まれることもありません。

見分け方③背が低く短気でケチ

「えたひにん」の家系の人々は、背が低くて短期な気質、そしてケチともいわれますが、こういった身体的特徴は遺伝や環境に付随するものです。

この特徴が「えたひにん」に限定するものだとは言えないでしょう。

しかし、当時の「えたひにん」の人々に対する差別的意識から、こうした偏見を持ってしまう人もいたと考えられます。

そもそも日本人は比較的背が小さい人種で、性別によって顔つきや背格好は異なりますので、それらは「えたひにん」かどうかの判断材料にはなりえません。